EXPOいくのヒートアッププロジェクト マンスリーヒートアップ企画者に聞く~第2回『記憶だけが頼り!昭和40年ごろの巽南の地図を作ろう』 定願寺の住職 楠 正知さん~

万博をきっかけに、まちの熱量をあげる『EXPOいくのヒートアッププロジェクト』。

今年は『マンスリーヒートアップ100』として9月15日~10月20日の1ヶ月間、生野区各地で、生野区を盛り上げたい人たちによる様々なプログラムが開催された。そのプログラムの企画者に、どうしてこの企画を立ち上げたのか、また良かったことや苦労したことなどをインタビューする企画『マンスリーヒートアップ企画者に聞く』。第2回は地域で地図作りのイベントを企画した楠 正知さん

~記憶だけで作る地図が生み出す世代間の対話~

開催のきっかけはお地蔵様?!

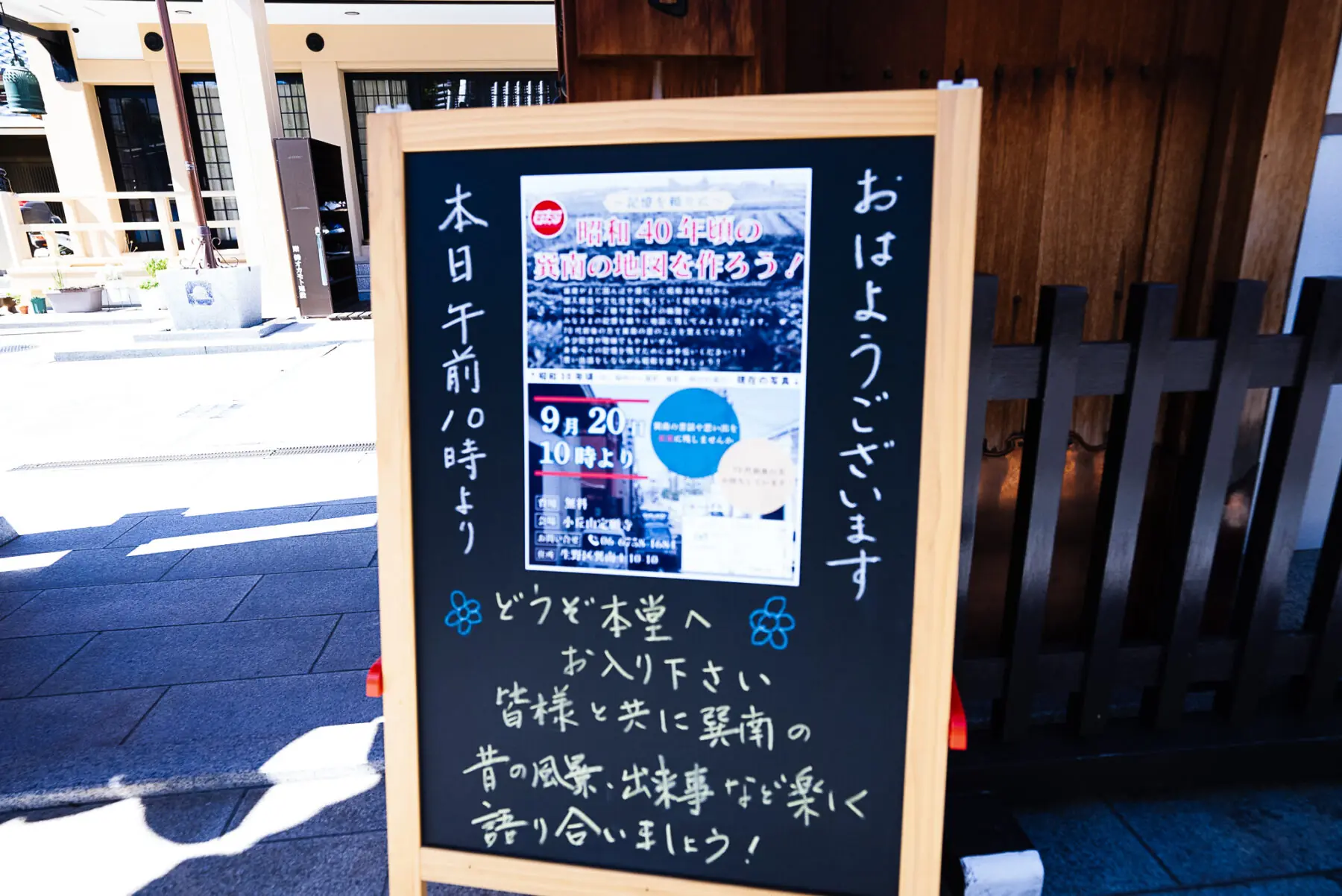

昨年9月15日から10月20日までの約1ヶ月間、生野区内の店舗や個人、または企業がそれぞれの特色を生かし、地域を盛り上げるイベントなどを企画して参加した『マンスリーヒートアップ100』。そのイベント一つとして実施されたのが、『記憶だけが頼り!昭和40年ごろの巽南の地図を作ろう』という企画である。

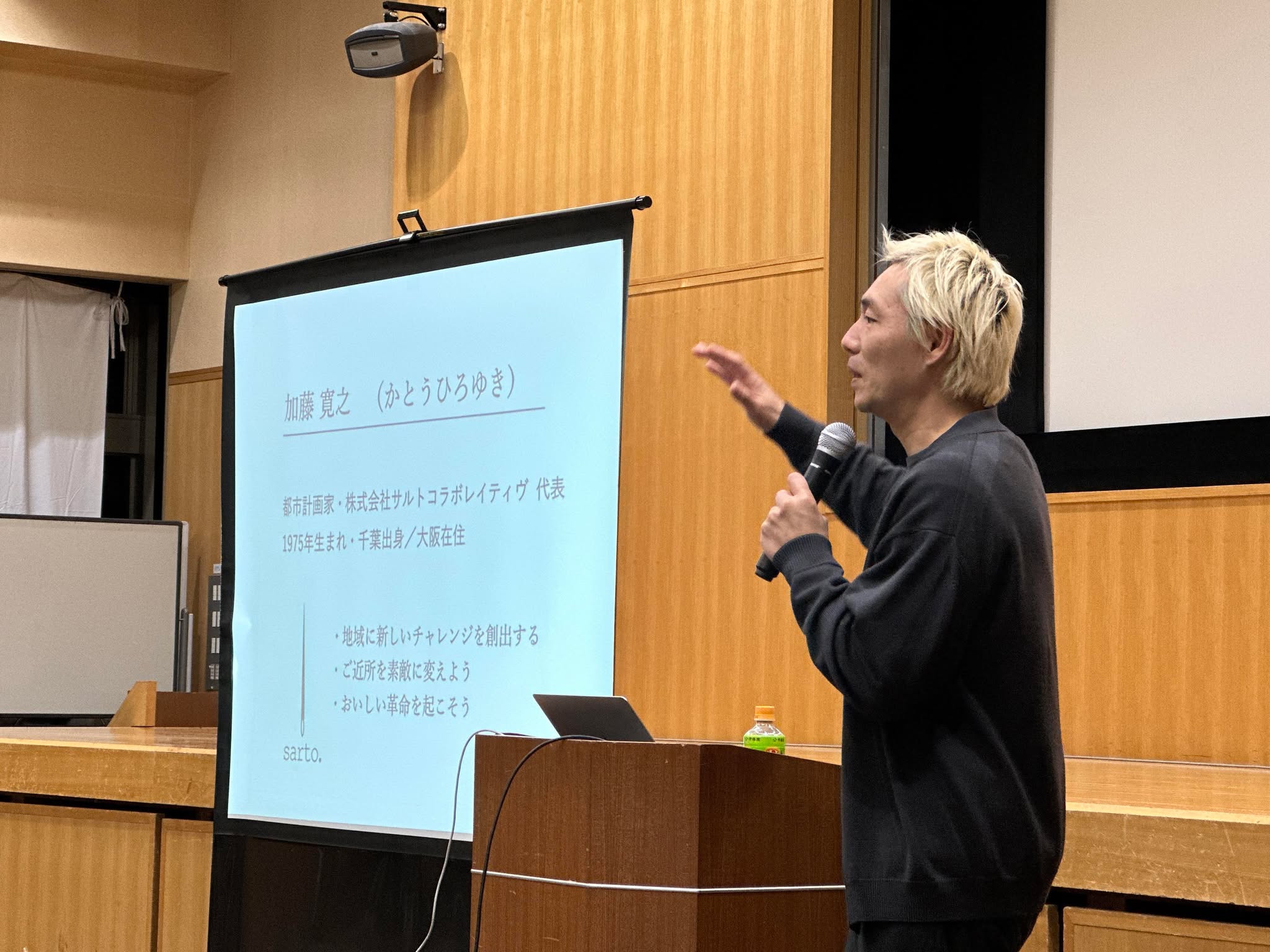

このユニークな企画を発案した定願寺の住職 楠 正知さんを訪ね、開催当日の様子を振り返りながら、その想いや準備にまつわるエピソードについてお話を伺った。

定願寺は南北朝時代の武将、楠正成の孫楠正長によって、四條村(今の生野区巽南周辺)に建てられた、600余年の歴史を持つ浄土真宗の寺院である。大阪メトロ千日前線「南巽駅」が最寄り駅になる。

今回の企画開催のきっかけについて楠住職に伺うと、その始まりは昨年3月に一体のお地蔵様(通称・くっすん地蔵)が定願寺境内に移設されたことだったという。

移設に際し、それまでお地蔵様を管理されていたご年配の方々から、

「このお地蔵様はもともとあそこにあった」

「このお地蔵様は、誰それが大切に護ってこられた」

といった多くのエピソードを耳にするうちに、楠住職は次第に、お地蔵様がこの地に迎えられた当時の風景、人々の暮らし、そしてその時代の空気に強く惹かれていった。そして同時に、「この町はどのようにして誕生したのだろう?」という疑問が生まれ、自らその歴史を知りたいという想いが芽生えたそうだ。

「なぜ昭和40年だったのか?」と楠住職にお聞きすると、こちらの地域はそれまで集落以外の土

地の多くは田んぼや畑などの農地で、昭和40年ごろから高度経済成長の影響により、それまで

の田畑が住宅地となり、それに伴い様々な商店や工場が次々に建てられ、街の景色や人々の生

活様式が大きく変わっていく時期で、そこに暮らす人の数も増えていった。

その変化のひとつとして、先にも触れた定願寺境内へ移設されたお地蔵様も関わっている。この地に人々が暮らし始め、生活の拠り所としてお地蔵様を迎えたという歴史があったのだ。

なぜ昭和40年ごろの地図なのか?

楠住職はこう語る。

「昭和40年ごろは、それまでの時代とは異なり、物事の体制や価値観が大きく変わる転換期でした。この時代を生きてこられた方にとっては懐かしく振り返ることができるし、逆にこの時代を知らない若い人にとっては、当時の話を聞いて現代との違いに驚くきっかけにもなる。そんな時代なんです」

記憶だけを頼りとして地図を作って当時を懐かしむ

イベント当日には、40代から80代の地元の方を中心に約15名が参加した。会場には、門徒の方から寄進された四條村の古い地図をパネルにしたものが展示され、参加者はそれを見ながら、現在の町の白地図に自身の記憶をもとに地域の情報を書き込んでいった。

「ここに駄菓子屋があった」「バスが通っていた」「ここにチャーリー浜が住んでいた」

そんな懐かしい声が次々と上がる。

さらに年配の参加者からは、「あのころまでは、ここの墓場に焼き場があった」といった証言も飛び出し、白地図は2時間ほどのうちに、たくさんの文字で埋め尽くされた。

今回の地図作成で特に興味深かったのは、参考として写真や映像を一切使わなかったことだ。その理由を楠住職に尋ねると、こんな答えが返ってきた。

「この企画は、正確性を求めて『これが正解』と決めつけるものではないんです。むしろ、少しぼんやりしているくらいがいいんです」

「みんなが懐かしみながら、『どんなんやったやろ?』と思い出して楽しむことに意味があるんです」

記憶の断片を頼りに、参加者同士が語り合いながら作り上げる地図だからこそ、そこに生まれる温かさや味わいがあるのだと感じた。

確かに正確な情報として写真や映像があると便利かもしれないが、それに縛られて話題が偏ってし

まうかもしれない。そうではなく多少の年齢や住まいの違いはあれど共通して昭和の時代を過ごし

た方々の記憶から生まれる話題の方が情報がバラバラであってもお互いに新たな発見や驚きがあ

って新鮮で面白く、より豊かな対話が生まれる。

楠住職は、開催中の様子を振り返りながら笑顔でこう語った。

「めちゃくちゃ面白かったですね」

「知らなかったことを知ることができたし、みんな懐かしんで笑顔になっていました」

参加者同士が記憶を語り合い、共に過ごした時間が、住職にとっても特別なものになったようだった。

当日の様子は映像や音声として記録されており、今後はこれらの内容を整理し、現在の町の姿と比較した映像を作って、地域の小中学校に提供し、次世代への貴重な資料として残していきたいと考えているそうだ。

ヒートアッププロジェクトで感じた人とのつながり

以前から楠住職には「お寺の不透明さを払拭したい」「今までの敷居が高そうで入りにくかったお寺のイメージを変えたい」と今までの閉鎖的なイメージのお寺から人が気軽に集えることができるお寺に変えていきたいという想いがあった。

その取り組みの一環として、定願寺では今回のイベント以外にも、本堂を活用した和太鼓の演奏会やオリンピックのパブリックビューイング、さらには子ども食堂など、年間を通じて地域の人々が気軽に集まれる多彩なイベントを開催している。今年の4月には「まぜこぜ大阪 2025」が本堂と境内で開催される予定で、現在その準備を進められている。このようなイベントの多くは「ヒートアッププロジェクト」を通じて出会った団体や組織との繋がりによって開催できたものだという。

取材の後半、楠住職はこう語った。

「今回のヒートアッププロジェクトで多くの方と出会い、つながることで、これまで考えていたやりたいことが、形となって実現しました」

人が集うことで、人と出逢い、人と繋がる。そしてその繋がりから一人では出来なかったことや、考えもつかなかったことが生まれてくる。まさに楠住職と「 EXPO いくのヒートアッププロジェクト」双方の熱い想いが形となったイベントであったのではないだろうか。